奋斗七年,网飞终于成为了今年奥斯卡的最大赢家

2020-01-19 21:13 虹膜 欧美范文丨闵思嘉

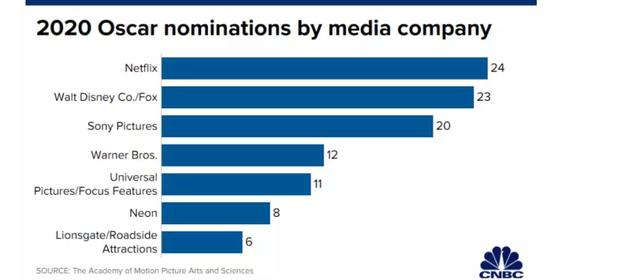

在今年的奥斯卡提名中,网飞出品的电影总计拿下24项提名,成了所有电影公司里提名最多的大赢家。

比第二名迪士尼的23项多一项,这还是加上了迪士尼收购的二十世纪福斯(这个名字刚成为历史,只剩二十世纪了)的成绩。第三名索尼20项。

这是网飞第一次成为奥斯卡上拿下提名最多的公司。

去年是网飞的爆发年,但它也没有占到第一位,各家公司的排位战分别是20世纪福斯20项第一,迪士尼和环球各以17项提名并列第二,网飞排第四位,总计15项提名。

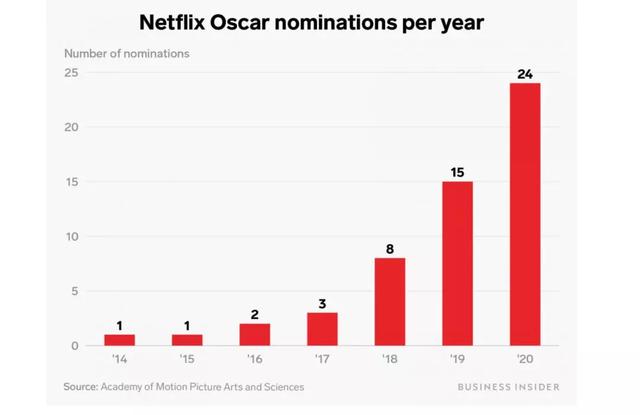

看看历年成绩,2014年是网飞的第一次提名,就《广场》一项,之后几年都是稳健增长,2018年的8项提名到2019年一下就翻倍成了15项,当时就有好莱坞媒体评论说,网飞正在成为一只实力十足的奥斯卡大军。

从2014年的学院首秀到今年的暂时登顶,一开始并不被待见甚至被各大主流电影节展奖项排斥的网飞,只用了短短七年时间,似乎就以流媒体公司的身份超越了传统制片同行,成为了行业第一。

奥斯卡对网飞在提名上的肯定,是代表了传统电影行业开始接纳流媒体,甚至被流媒体攻占了吗?这个问题我们最后再说。在今年网飞大放异彩的背后,其实彰显出的是世界电影业正面临着的重大问题。

《爱尔兰人》

大咖和新人的问题,不是同一个问题

纵观网飞历年来拿过奥斯卡提名的影片,主要可以分为两类,一类是新人作品,一类是中青代导演和大咖。而他们之所以会选择投向网飞的原因是完全不同的,得分开来聊。

先说中青代和大咖。

真正的大咖,算起来其实只有马丁·斯科塞斯一位,这也是今年的网飞战队显得尤为不同的原因。斯科塞斯这样的泰斗级人物用《爱尔兰人》拿下10项提名,奠定了网飞此轮的胜局。

《爱尔兰人》

但是,众所周知,斯科塞斯是坚定的传统电影拥护者,选择和网飞合作,并不代表着他就认同网飞这种完全不同于传统影院发行,甚至会「吞噬」掉影院观影体验的「在线」发行制度。

事实是,就连斯科塞斯也没得选。

《爱尔兰人》最初属于派拉蒙影业,但随着罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺和乔·佩西的加入,再加上斯科塞斯还想要使用大量数字技术把他们变年轻,这意味着极高的成本,派拉蒙和其他的投资人就开始担心影片的投资回报率问题,觉得这部电影「没可能收回成本」。

《爱尔兰人》

后来《爱尔兰人》只好找了网飞,网飞慷慨地表示愿意拿出1.75亿美元的预算。对此,斯科塞斯说:「我们需要拍一部昂贵的电影,我们都想拍这一部电影。」

说到底,斯科塞斯之所以选择网飞,其实是因为他只有网飞可以选罢了。和网飞合作与他对流媒体影业的态度完全是两个层面上的事,事实上从去年开始,他就跟阿方索·卡隆还有科恩兄弟一起,游说网飞在流媒体上线之前,把他们的影片《罗马》《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》在电影院做放映。

《罗马》倒是有很多选择,当时对影片感兴趣的发行商很多,最终选择网飞按阿方索·卡隆说的是它「理解这部电影」,换句话讲,对于这样一部「黑白电影」,网飞以超出其形式和大家对此类电影的商业判断理解和支持了它,还在影片角逐奥斯卡上花了那么多的钱。

那些花出去的,终将回来。

《罗马》

满本商业账

看起来,网飞愿意为那些预判上不怎么赚钱、高风险的影片出资(不管它在何种阶段介入),说白了就是它愿意出钱。这背后其实也算的是一笔商业账单。

对于传统制片公司和发行商来说,《罗马》《爱尔兰人》这样的影片实在是风险太高,且不说成本昂贵,片长、色彩、风格、题材都是大问题。

早在《华尔街之狼》时,派拉蒙就因为斯科塞斯要把片子剪成三个小时而痛苦万分,有了这个前车之鉴,今时今日让影院上映209分钟的《爱尔兰人》它们更觉得会赔得底朝天。毕竟,影院基本就是一锤子买卖的事儿。

《华尔街之狼》

总结之,传统院线发行方式公司收回成本太慢,这是件赔率太高、风险太高的事情,高到就算导演是斯科塞斯,主演里有罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺和乔·佩西,大厂也不愿意干这笔买卖了。

但流媒体不一样。

网飞收回成本的方式很多,主要来源于用户付费订阅每天一百多万美元的稳定收入让它们能去做更多尝试,《爱尔兰人》是它们投资最高的电影,之前的《玉子》《战争机器》《死亡笔记》也都没少花钱,流媒体本身就是个长线、覆盖率更广的盈利方式,那些花出去的钱,都可以在别处,稳定缓慢地收回来,仅举例电影在线上「放映」,其周期几乎是永久的,覆盖范围几乎是全世界的。甚至对于网飞而言,收回成本与否、何时收回,都是一个太过于单线程的问题,它们制作这些电影的终极目的,是想要以此进入电影市场。

换个角度看,这其实是网飞用降低风险的方式间接降低了成本,而它「低成本」的特质,则与它在奥斯卡战队里的另一波主力新人密切相关。

《玉子》

你以为新人就有选择吗?

在网飞这六年来提名奥斯卡的影片中,有四分之一都是短片新人群体。诸如《月事革命》《白头盔》这样的作品更是在一度成为热点的同时,拿下了奥斯卡最佳纪录短片奖。

《月事革命》

在长片的队列里,《坚强之岛》的恩斯·福特是处女作,布莱恩·佛格尔拿下奥斯卡最佳纪录长片的《伊卡洛斯》也才是他的第二部作品。

你能很明显地看出网飞在扶持新人,从前期开始挖掘人才成本低,也更容易形成长期的嫡系关系,找出更有潜力的那些新力量,兰多·冯·爱因西德尔就是例子,2015年他的长片《维龙加》提名了最佳纪录长片没能拿奖,到之后《白头盔》的纪录短片才斩获奖项,大家也可以关注他的下一部电影。

《坚强之岛》

这么一对比其实有点唏嘘,斯科塞斯这样的大咖因为没得选投身网飞,而这些新人们基本是光脚的不怕穿鞋的,有个网飞来帮自己拍片永远利大于弊。

网飞的扶持姿态有点让人想到独立电影制片和好莱坞传统制片体制的抗衡,流媒体毫无疑问比传统制片公司有着更大的空间,但不是每个导演都敢脱离大制片公司投身网飞的。

如果说以后网飞变成好莱坞的新人制造机,可不要太惊讶。

《伊卡洛斯》

一个矛盾

非常有意思的是,当我们在探讨网飞是否被传统电影业接纳、认可的时候,纳入讨论范围的,都是网飞那些偏电影节展路线的作品,除去上面说到过的,还有比如今年大爆的《婚姻故事》《教宗的承继》,又或者是更之前的《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》《肉与灵》《泥土之界》等等。

《婚姻故事》

当然这一定程度上由奥斯卡提名的选择倾向决定,比如奥斯卡显然不会选择网飞诸如《死亡笔记》《战争机器》《光灵》这些作品。

但是可不要忘了,网飞也是拍流行系剧集/电影的,甚至于说,凭借剧集起家的它,就是世界上最了解影视流行趋势的媒体巨头。

一个站在流行中的人,却试图以某种曲高和寡的姿态,进入到这个行业最核心的圆周中去。

矛盾吗?矛盾。

《教宗的承继》

它的目的至少在表层上也达到了,在去年席卷15个奥斯卡提名之后,美国电影协会(MPAA)正式宣布网飞成为协会成员之一,好莱坞六大变成了七大。

更耐人寻味的是,网飞聚集了最大精力的这些电影,诸如《罗马》,却刚好又被电影节展殿堂级代表戛纳这样的地方拒绝乃至是抵制。

这不仅仅是场利益战,流媒体发行打破了影院发行的盈利模式,更直接抹去了窗口期。院线为了饭碗抵制之外,这其实还涉及到某种影院原教旨主义的问题。

《泥土之界》

诸如《爱尔兰人》这样的电影,一定要在影院才能完全感受到那些斯科塞斯一点点做出来的时光痕迹,那不仅仅是种视觉感受,更是种和影片主题紧密扣着的经典时代的消逝。

相比之下《婚姻故事》或许受影院原教旨主义的美学影响更少?

但谁又会知道呢,当你不去电影院,你永远也不会知道你失去了什么,即便你可能什么也没有失去。

《婚姻故事》

这里就存在一个悖论,行业当然是希望艺术电影能长久发展下去,但每个投资商都会考虑回报率,而是否放到影院上映又直接决定了回报率的数值,那些因为影院回报率低而被传统制片体制拒绝的电影最终选择流媒体,反过来又会被肯定艺术电影命运的核心群体拒绝。

这就构成了一个死循环,它最终指向的,是艺术电影的回报率和艺术电影的影院原教旨主义之间的永恒矛盾。

电影要在电影院看是个经济问题,也是个美学问题。

《爱尔兰人》

去年斯皮尔伯格手撕网飞认为流媒体电影和影院电影有本质区别的时候,网飞的回应现在再拿出来看也别有一番意味——

我们爱电影,以下事物我们也同样热爱

为那些无法负担电影票或所居住城镇没有影院的人们提供服务

让世界各地的人们都能同步享受放映

给电影人提供更多分享艺术的途径

网飞将自己放在了一个影迷和电影爱好者的位置,把这种经济和美学问题成功地转换成了一个「迷影」问题,从而巧妙地规避了流媒体和院线之争。它没有将电影放在某种神圣而不可侵犯的位置,甚至也没有将流媒体和院线放在一种竞争的位置上。

它在发掘电影的更多潜能,这种潜能还没有被太多人意识到,就像几十年前制片厂体制的改动、家庭录像带对电影业的介入、乃至宽银幕或3D等更多观影形式到来,美学问题和经济问题总是相互影响,就像博弈,网飞在亲近自己的敌手,这是它的开放性,但至少目前看起来,传统影业还没有这样做。

除非你确定你能打败你的对手,对其置之不理,可能这场比赛还没有决出输赢就已经结束了。