有人批评《春光乍泄》?但说得我服气

2020-01-15 22:43 虹膜 电影作者:Jonathan Rosenbaum

译者:陈思航

校对:Issac

来源:Chicago Reader

在1990年代中期的某个时点,王家卫那种令人兴奋的、夸张的风格,失去了自己的停泊点。这一现象的契机,可能发生在《阿飞正传》(1990)和《重庆森林》(1994)之间、制作《东邪西毒》(1994)的两年期间,或是这后两部影片与《堕落天使》(1995)之间。无论如何,王家卫那有力的、有机体般的影像之流,已经萎缩成了一堆个人化、风格化元素的残渣,这也让《阿飞正传》成为他迄今为止的唯一一部杰作。

《阿飞正传》(1990)

当然,其中许多的风格化元素本身,就已经足以让人激动了。在《堕落天使》中出现了大量这样的元素,它们就如同一场场精彩绝伦的杂耍表演,被一阵阵的掌声所区隔,但是它们的效果会渐渐减弱,那种狂乱的强度最终也将变得单调。

它们就如同构成王氏风格的那些矫饰主义的技巧——使用不同的角色担任叙事者;杜可风的那种缓慢、模糊或是加速的镜头;打断这些镜头的、瞬间性的定格画面;在彩色与黑白影像之间的切换;用一种颠簸的方式,在花哨的灯光风格与视觉质感之间转换。

如果你只是草草地浏览王家卫的作品,那么你只需要感受上述的这种影像就足够了。但是,当王家卫试图将这些段落,熔铸到某种更为宏大的结构中时,我们就会看到更为多样化的、参差不齐的成果。

《阿飞正传》(1990)

这并不是主题层面的议题,而是总体方法层面的议题。在《春光乍泄》(1997)中,王家卫将他的主要角色减少到了三个,并让他们飞过了半个地球,来到了世界的另一端——也就是从香港来到了布宜诺斯艾利斯(他还增加了一些支线的旅程,目的地包括伊瓜苏瀑布和火地岛)。

此外,他可能采用了迄今为止最为大胆的一个主题:两位香港移民人士之间激烈的、注定要失败的同性恋关系。他还建构了一个若即若离的、几乎从未成形的三角关系,第三人是一位来自台北的异性恋移民。但是,王家卫不仅没有浓缩、提炼他的素材,反而让它们散落在风中。

《春光乍泄》(1997)

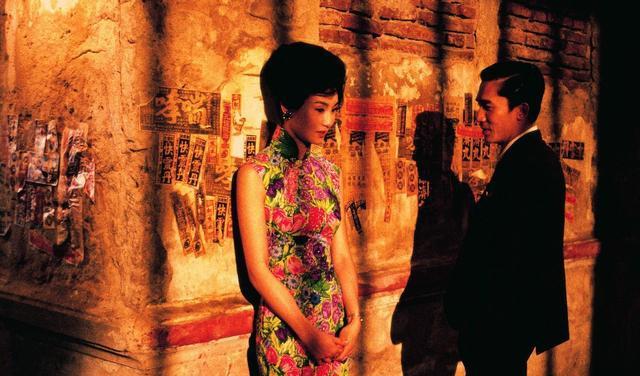

这幅狂乱的壁画中,存在着许多有趣的元素。一位异性恋导演热情地呈现了一对同性恋之间的性与爱,他采用了两个香港最热门的明星(梁朝伟与张国荣,他们此前都曾与王家卫合作过。)黎耀辉(梁朝伟饰)和张宛(张震饰,他在杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》[1991]中扮演了那个十四岁的男主角,他后来还成为了一位台湾的流行歌手)之间存在着充满张力、模棱两可的情意。

这部影片采用了一种暧昧而尖刻的方式,回应了香港殖民统治的终结,它让我们意识到,这些角色对于漫游的狂热,夹杂着千禧一代的那种不确定性,他们不确定自己在何处,也不知道自己究竟是谁。(在画外叙事和对话中反复出现着这样一句话:「我们可以重头再来」。)

《春光乍泄》(1997)

此外,这部影片还间接地表明,一种独特的亚文化(中国文化)如何能够将原先占据主导地位的当地文化(布宜诺斯艾利斯文化)拆解成各种文化的混杂物:阿斯多尔·皮亚佐拉的探戈音乐和舞曲、弗兰克·扎帕的旋律、香烟、两个肮脏的酒吧、一盏耀眼的熔岩灯。

讽刺的是,那种让这些元素始终保持着生机的东西,也恰恰是让《春光乍泄》无法超越这种混杂物的原因——也就是王家卫的那种邪典般的地位。(译者注:此处作者使用了「cult」一词,该词原本用于指涉一些低成本、反主流、召集狂热受众的影片,此时中译惯用的「邪典」一词显得较为恰当。但随着时代的发展,一些原本反主流的「大师」也逐渐变得主流化,而由于文化上的差异,一些东方主流电影[如香港动作片]也会被西方人称作「cult」电影,随着这个词汇涵盖的范围不断增加,「邪典」的译法就变得不是那么恰当,例如下文中作者提及的伍迪·艾伦,就很少被中国观众称为邪典导演。此处为避免争议,暂时保留这一译法,并添加注解标明。)

目前仍然没有明确的迹象表明,有任何导演在有意识地吸引一群崇拜者。但如果某位导演确有此意,他似乎有许多可供选择的策略。就像昆汀·塔伦蒂诺那样——他是《重庆森林》的发行商之一,他也在仅仅一部电影之后,就成为了一个邪典般的人物——他可以改头换面,重新更改观众的预期,并改变自己的选民。

塔伦蒂诺的新作《危险关系》同时改变了他的朋友和敌人对他的看法。他会训练自己的观众,让他们期待自己的影片中可能会出现某些东西——与此前作品的互文性;导演本人作为演员而存在;反复地使用「黑鬼」这一词汇;以及某种非正统的叙事结构——他只有后两项做的很好,不过他仍然调整了一些规则,例如只能由黑人角色说出「黑鬼」一词,他还用一种新的方式使用了多视点的叙事结构,这种结构已经由斯坦利·库布里克在《杀手》中用过了。(在电影导演领域,还有一个更令人悲伤、失望的例子:乔治·A·罗梅罗本是一位受人尊敬的邪典导演,但他后来却成为了一个失败的主流导演,并最终陷入沉寂。)

《危险关系》

在大卫·林奇最近的两部长片中,我们也看到了某种不那么刻意的、对于观众预期的调整——他是另一个邪典人物,但他被观众们吹嘘得有些过头了,以至于批评性的反弹变得难以避免。但是,对于伍迪·艾伦和约翰·沃特斯这样的邪典宠儿,无论经历何种起伏,基本上能够满足自己最狂热的粉丝,这或许是因为,对于他们来说,个性要比创造更为重要。

作为一位邪典英雄,王家卫要更接近塔伦蒂诺和林奇,而非艾伦或沃特斯,因为他的影片主要处理的是风格议题而非个性议题。但他的影片也和伍迪·艾伦一样,有一种特定的「外观」,这要源于与他反复合作的影人们——杜可风和美术指导张叔平。

虽然这种联盟有着许多好处(例如杜可风那种狂野、即兴的风格),但我也开始怀疑,它们是否导致了某种创作上的僵局。杜可风公开了他在拍摄《春光乍泄》期间的日记,该日记的摘录发表在了1997年5月的《视与听》上,这一选段反复地暗示着这种可能性。同时,这段摘录确凿无疑地表明,王家卫这种未加准备的创作方式——他不会使用一部得体的剧本,他更喜欢一篇大纲、几张音乐CD、一些图像和想法——存在着巨大的风险。杜可风讲述了一个「被弃用的故事」,它在许多细节上与王家卫最终敲定的版本截然不同,接着,他又回忆了工作过程中的不确定性。

《春光乍泄》(1997)

「一开始我们在犹豫,是否要重新使用我们的『招牌风格』(也就是使用镜头内的速度变化),但最终我们决定弃用,这太令人沮丧了……」

「关淑怡(一位流行歌手,她的段落最终在成片中被剪掉了)和张震已经加入了演员阵容——我们甚至已经开始将这一阵容称作是『伤亡名单』。他们在房间里无所事事,等待着自己的角色被创造出来,而王家卫则躲在隔壁的咖啡店里,期待着同样的事情。我们无数次地停止拍摄,名义上是为了『省钱』或是『适应新来的明星』。现在他们已经在这里了,我们却在为如何处理他们的角色而烦恼,甚至在为他们来到这里的理由而烦恼……」

「(在伊瓜苏瀑布拍摄完之后)我问张叔平,这在电影中会成为真实还是虚构的段落。我们今天又在孤军奋战了,王家卫仍然在研究它的可能性,它究竟是一个闪回的梦境段落,还是黎耀辉的身体与灵魂之旅的最终站,以及这部影片最终可能的结局之一,我们尚未可知。于是,我们决定先后拍摄这两种可能性。」

《春光乍泄》(1997)

据我所知,英美媒体还没有对此发表评论,但在过去的几年里,在华语世界中,我们看到了同性与异装题材的影片真正呈现了爆炸性的增长。从当下回溯,我们已经看到了严浩的《我爱厨房》、蔡明亮的《河流》、关锦鹏的《男生女相:华语电影之性别》、蔡明亮的《爱情万岁》、舒琪的《虎度门》、李安的《喜宴》和陈凯歌的《霸王别姬》(更不必说吴宇森的影片中那种「直男」式的同性恋元素了)。

正如关锦鹏在《男生女相》中表明的那样,中国的男同性恋与受到围攻的父权形象紧密相连——这一事实在《河流》中得到了更为直接的、令人震惊的处理,在这部影片中,一位父亲对自己十几岁的儿子怀着某种未经承认的欲念。

《河流》

王家卫强调,《春光乍泄》的灵感来源是当代的拉美文学,尤其是曼努埃尔·普伊格的《布宜诺斯艾利斯事件》:「我被这个标题迷住了,一直想将它用在我的其中一部影片中。接着,当我在布宜诺斯艾利斯进行过拍摄之后,我终于意识到,这部影片真的和这座城市没什么关系,所以我长久以来一直珍视的那个标题,就从那扇窗户溜走了,我需要想出一些新的东西。」

但他最终想出来的这个标题(译者注:这里作者指的是影片的英文名「一起快乐」[HappyTogether])似乎变得更不适合了,除非我们将它理解成一种更为绝望的讽刺形式。因为,无论黎耀辉还是何宝荣(张国荣饰)是否在一起,这部影片看起来都并不快乐。

在开场的几次充满活力的性爱之后,一切都开始走下坡路了。首先,他们在前往伊瓜苏瀑布的途中分手;接着,黎耀辉被聘为探戈酒吧的门卫,而何宝荣则开始卖淫,后者给了前者一块从顾客那里偷来的劳力士表,以便帮他支付回家的机票钱。黎耀辉下定决心不再与何宝荣有瓜葛,但当被毒打的宝荣出现在他的家门口时,他还是将宝荣送到了医院,并让他住在自己的开间公寓中,直到他那只绑着绷带的手最终痊愈。他们几乎不间断地发生争执,黎耀辉还把何宝荣的护照藏了起来。

《春光乍泄》(1997)

事态进一步恶化,无论是在职业还是爱情层面都是如此。在与何宝荣分手之后,黎耀辉成为了一家中餐厅的服务员(在那里他遇到了张宛),他是一名屠宰场的工人,同时也是一位男妓。「我以为我和何宝荣不一样,」他沉思着说道,「原来寂寞的时候,所有的人都是一样。」最终不得不回到台湾服兵役的张宛(演完这个角色的张震也是如此),最终飞往火地岛,来到了「世界尽头的灯塔」。在邓小平于北京去世的那天,黎耀辉到台北去找他——但在张宛家的面摊上,只能看到张宛的照片,于是他盗走了那张照片。

与它的角色一样,与其说《春光乍泄》是一部拥有主题的影片,不如说它是一部找不到主题的影片。它充其量不过是一部无所事事的电影,尽管对一些中国观众来说,它似乎意味着更多的东西。

为这部影片制作字幕的亚洲电影专家托尼·雷恩斯声称,这部影片「针对命中注定、终将毁灭的爱情,呈现了有史以来最为灼热的影像之一,但它也强烈地、极为动人地肯定了那种浪漫化的愚蠢。」或许王家卫也希望达成这种效果,即使仅仅只是为了证明这摇摇欲坠的一切是合理的。

对我来说,《春光乍泄》更像是一套寻找内容的、引人注目的、矫饰主义的风格,真正让人感到辛酸的,或许只有隐藏其中的乡愁和情绪层面的困惑。